江西省婺源縣有一處自然資源優(yōu)良、耕讀文化厚重的徽州古村落——巡檢司村。歷史上,受盆地內(nèi)有限資源和經(jīng)常性局部災(zāi)害的影響,巡檢司村衍生并傳承了基于自然的生態(tài)節(jié)制智慧,包括土地節(jié)制(順應(yīng)地形建村,不破壞自然格局)、植被節(jié)制(保護風(fēng)水林、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候)、水資源節(jié)制(維護水口、挖塘蓄水、建筑存水)等方面,維持了整體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活環(huán)境的持續(xù)利用,堪稱農(nóng)業(yè)時代基于自然的可持續(xù)發(fā)展典范。近年來,隨著工業(yè)化城鎮(zhèn)化步伐的加快,長期自給自足的農(nóng)業(yè)自穩(wěn)機制和傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生態(tài)景觀被破壞,人口大規(guī)模外流,面臨逐漸凋敝的困境。2015年,上饒市、婺源縣和賦春鎮(zhèn)各級政府領(lǐng)導(dǎo)開拓創(chuàng)新,積極開展鄉(xiāng)村振興活動,創(chuàng)造各種條件,引進了北京大學(xué)教授俞孔堅帶領(lǐng)的設(shè)計團隊。該團隊以“保育本底、植入激活、新舊共生、與民共榮”的理念,開始在巡檢司村實驗“望山生活”——踐行一種看得見山、望得見水、有鄉(xiāng)愁的生活,探索鄉(xiāng)村高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活,實現(xiàn)“綠水青山就是金山銀山”的路徑。以詩意棲居、生態(tài)優(yōu)農(nóng)、全域旅游、研學(xué)實踐和文創(chuàng)藝術(shù)五位一體的“望山生活”正在巡檢司村生根開花,凋敝的鄉(xiāng)村和社區(qū)重新煥發(fā)生機。巡檢司村案例是基于自然的解決方案在中國鄉(xiāng)村振興的成功實踐。

巡檢司村總平面圖

發(fā)掘和利用自然生態(tài)和歷史文化優(yōu)勢,踐行“望山生活”五位一體理念

近年來,巡檢司村河道的渠化硬化、化肥農(nóng)藥的濫用等破壞了自然本底,前幾年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯后和村民的低收入又使得青壯年大量流失,土地撂荒嚴重,房屋日漸凋敝;加之村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,公共服務(wù)設(shè)施短缺,文化教育落后,鄉(xiāng)土遺產(chǎn)景觀未能得到有效保護。在這些綜合因素的影響下,村民的認同感及歸屬感越來越弱。“望山生活”模式強調(diào)生態(tài)優(yōu)先和保護自然,同時充分發(fā)掘和利用自然生態(tài)和歷史文化優(yōu)勢,推動鄉(xiāng)村振興。主要措施包括:在系統(tǒng)梳理自然及文化本底的基礎(chǔ)上,對生態(tài)、生產(chǎn)、生活空間進行整體規(guī)劃設(shè)計,重塑鄉(xiāng)村治理秩序,踐行“望山生活”五位一體的理念,即詩意棲居、生態(tài)優(yōu)農(nóng)、全域旅游、研學(xué)實踐與文創(chuàng)藝術(shù)。理念的核心在于建立新的城鄉(xiāng)關(guān)系與供給策略——生態(tài)系統(tǒng)服務(wù),即將人類的生存、健康與自由的福祉,建立在生態(tài)系統(tǒng)的安全、健全與豐饒之上,引領(lǐng)人們重新認識鄉(xiāng)村生態(tài)系統(tǒng)的價值,實現(xiàn)人與自然的和諧共生,促進城鄉(xiāng)共榮。

構(gòu)建海綿國土,完善生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施。本案例中具體措施包括: 一是保護并修復(fù)以陂塘—低堰—水圳為核心的古代水利遺產(chǎn),這些微型水利系統(tǒng)保護了自然的水過程和水格局,實現(xiàn)了水源涵養(yǎng)、地下水回補、雨污凈化、雨澇調(diào)蓄,同時滿足生活和生產(chǎn)用水。二是及時阻止了河道的渠化硬化工程,保護自然河床,從而維護水生生物的棲息地,凈化面源污染,補充地下水。三是保護并修復(fù)了水口及水口林。水口是村莊的水系交匯處,在其一側(cè)營造較高地勢,并種植水口林,在水土保持和防風(fēng)固沙的同時調(diào)節(jié)了小氣候。

重拾傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)智慧。巡檢司村優(yōu)農(nóng)基地通過休耕、輪作、秸稈還田等措施恢復(fù)地力;在種植過程中不使用化肥與農(nóng)藥,確保作物的綠色安全;充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)空間的復(fù)合功能,同期建設(shè)開放式竹林養(yǎng)雞場、蜜蜂養(yǎng)殖場等,“以種帶養(yǎng),以養(yǎng)促種”,從而保護與恢復(fù)了健康的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)。

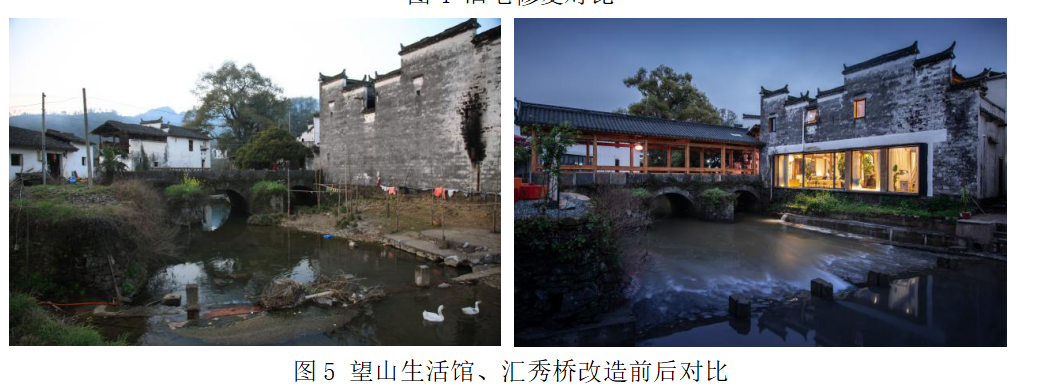

重塑詩意棲居生活空間。村莊建設(shè)總體規(guī)劃采用“插隊與拼貼”的形式,即改造舊宅基地,“插隊式”地引入城市居民,并用“拼貼”的方式規(guī)劃新民居與服務(wù)設(shè)施。建筑改造方面汲取徽派建筑采光隔熱、存水去濕的博弈智慧,保留并修復(fù)了天井,打通墻體采用落地窗來通風(fēng)采光,保護原有木雕的同時發(fā)揮其去濕功能。對破損的匯秀古橋采用傳統(tǒng)榫卯結(jié)構(gòu)進行修繕,改危橋為廊橋,既保證了建筑材料的可回收利用,又恢復(fù)了交通與游憩功能。此外,保護并修復(fù)徽饒古道的片石鋪裝,促進雨水下滲,并與快速的區(qū)域交通相結(jié)合;沿村路修建明渠,與河道連通,解決排水問題,并在出水口設(shè)計曝氧池,通過水流與瓦片的碰撞使水體復(fù)氧。

打造生態(tài)產(chǎn)品。在全域旅游方面,規(guī)劃了三公里的遺產(chǎn)廊道與解說系統(tǒng),串聯(lián)了巡檢司村及周邊三個古村落的物質(zhì)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。在研學(xué)實踐方面,全國市長研修學(xué)院在此掛牌,理想人居與鄉(xiāng)土景觀研學(xué)也持續(xù)開展,成為鄉(xiāng)村振興的現(xiàn)場教育基地。在文創(chuàng)藝術(shù)方面,策劃了全國首屆“望山田野舞臺”、中國首個5G鄉(xiāng)村藝術(shù)生活館等活動,共獲得5000多萬的關(guān)注量,成為中國首個鄉(xiāng)村振興網(wǎng)絡(luò)直播基地。

共建鄉(xiāng)村治理秩序。“望山生活”團隊引導(dǎo)并建立了一種由政府、專家、村民和企業(yè)共同組成的聯(lián)合管理機制,共同討論、審查規(guī)劃,監(jiān)督文化遺產(chǎn)保護和鄉(xiāng)村風(fēng)貌的提升,推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生及社會秩序的改善。團隊為政府及村集體提供專業(yè)知識、吸引社會資本投入,并為村民提供了就業(yè)崗位,政府與村集體提供政策支持,協(xié)調(diào)村民利益,讓村民參與共建共享活動,形成了巡檢司村的共建共治模式。

“望山生活”讓詩意棲居、生態(tài)優(yōu)農(nóng)、全域旅游、研學(xué)實踐和文創(chuàng)藝術(shù)在巡檢司村生根開花

“望山生活”模式是基于自然的解決方案,帶動了巡檢司村的鄉(xiāng)村振興,在為城市人創(chuàng)造美好生活的同時,自然生態(tài)得到了更好的保護和高效利用。

生態(tài)系統(tǒng)調(diào)節(jié)服務(wù)大幅提升。保護與改善了巡檢司村的自然生態(tài)系統(tǒng),構(gòu)建了海綿國土。在整體的水生態(tài)、水環(huán)境及水資源的大背景下,這些生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)了水生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的調(diào)理,從而綜合、系統(tǒng)、可持續(xù)地解決了水問題。建筑設(shè)計中充分利用自然的光、水、風(fēng)等,在大大提高舒適度的同時,盡量減少能耗,慢行系統(tǒng)的保護與修繕也鼓勵了綠色的休閑方式。

帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。走出了一條不完全依賴國家投入的、可持續(xù)商業(yè)模式的鄉(xiāng)村振興之路。具體體現(xiàn)為:一是2021年巡檢司村常住人口年均收入較2015年提升了71%。經(jīng)居民自發(fā)修繕與改造的民居數(shù)量大大提升,2015年僅有10幢,2021年已達60幢,占總戶數(shù)的55%。二是農(nóng)產(chǎn)品完成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價轉(zhuǎn)型。例如,有機、安全、可溯源的“望山鄣頂”茶,在市場得到了高品質(zhì)的認可。三是旅游業(yè)興旺發(fā)展。近年來,老百姓將自己家打造成為特色民宿,油菜花旺季、向日葵與水稻豐收季的民宿入住率達到了80%以上。

新秩序激發(fā)鄉(xiāng)村活力。青壯年們選擇回鄉(xiāng)工作,2020年巡檢司村常住人口較2015年增加了54%,戶籍人口增加了24%。基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)設(shè)施得到完善,富有地方特色傳統(tǒng)的村容村貌得到修繕、千年徽饒古道受到保護,三百年古廊橋被修復(fù),受雨澇之困的村道成為了擁有流水景觀的美麗街道。

文化遺產(chǎn)得到保護。物質(zhì)類、非物質(zhì)類文化遺產(chǎn)在遺產(chǎn)廊道的體系下被系統(tǒng)保護,當?shù)厝酥饾u認識到了本土自然系統(tǒng)和文化景觀的價值,增強了對腳下土地的歸屬感和認同感。村民們更加體會到了綠水青山就是金山銀山,理解并接受了一種建立在健全的自然生態(tài)系統(tǒng)之上的、低碳可持續(xù)的美學(xué)觀,認識到在保護中利用自然才是振興鄉(xiāng)村的長久之計。

基于自然的解決方案在實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)共榮方面的啟示

通過實踐表明,以“保育本底、植入激活、新舊共生、與民共榮”為理念的巡檢司村“望山生活”模式,在鄉(xiāng)村振興等方面帶來諸多啟示:

讓城市人獲得優(yōu)質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的同時,帶動鄉(xiāng)村振興,是減少城鄉(xiāng)差別、實現(xiàn)城鄉(xiāng)共榮的有效途徑。大城市病給城市居民帶來對生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)和美好生活的向往,而鄉(xiāng)村富足的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)并沒有得到有效的兌現(xiàn)。本案例通過恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng),推廣了綠色的生產(chǎn)和生活方式,建立了生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)和人類福祉之間的聯(lián)系,形成了可持續(xù)、可復(fù)制的鄉(xiāng)村振興模式。該模式通過市場化途徑,實現(xiàn)了生態(tài)補償和轉(zhuǎn)移支付,在讓城市人充分認識鄉(xiāng)村生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的價值,享受鄉(xiāng)村生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的同時,帶去了知識和財富,從而使凋敝的鄉(xiāng)村經(jīng)濟得以振興,使“綠水青山”變成了“金山銀山”,實現(xiàn)了脫貧不返貧的可持續(xù)發(fā)展。本案例體現(xiàn)的模式與理念推動了基于自然的解決方案在中國的本土化發(fā)展,為其他地區(qū)的農(nóng)村治理和鄉(xiāng)村振興提供了經(jīng)驗和借鑒。

從中國傳統(tǒng)生態(tài)智慧層面豐富了基于自然的解決方案內(nèi)涵。如何健全巡檢司村自然本底,保護和恢復(fù)其生態(tài)系統(tǒng),重建韌性景觀,可以從徽州傳統(tǒng)生態(tài)智慧中得到啟示。村中一系列的海綿景觀既是先民適應(yīng)旱澇的智慧,更是婺源地緣社會及鄰里關(guān)系和諧共生的體現(xiàn),是幾千年來以生命為代價換來的經(jīng)驗和傳統(tǒng)生態(tài)智慧在大地上的烙印。然而,這種合理利用自然的生態(tài)智慧隨著工業(yè)文明的發(fā)展在中國廣大鄉(xiāng)村被逐漸遺忘甚至摒棄。實踐證明,這種來源于生存經(jīng)驗的智慧可以適應(yīng)季風(fēng)氣候,部分方法也適用于世界其他地區(qū),傳統(tǒng)生態(tài)智慧轉(zhuǎn)化成的科學(xué)的實踐方案迎來了向全球推廣的機遇。

“望山生活”模式為全球鄉(xiāng)村建設(shè)提供中國范式。鄉(xiāng)村凋敝作為一種世界性難題,各個國家均對鄉(xiāng)村建設(shè)的模式進行了探索,如“英格蘭鄉(xiāng)村發(fā)展計劃”、德國“城鄉(xiāng)等值”理念、美國的城鄉(xiāng)共生及“生態(tài)村”建設(shè)模式、日本的“造村運動”及“一村一品運動”等。在全球鄉(xiāng)村建設(shè)進程中,作為一種市場化的發(fā)展模式,利用富裕階層對優(yōu)質(zhì)生態(tài)服務(wù)和文化資產(chǎn)的支付意愿,兌現(xiàn)綠水青山和鄉(xiāng)愁的經(jīng)濟價值,在不破壞和不消耗自然和文化資產(chǎn)的前提下,創(chuàng)造就業(yè)與經(jīng)濟價值,實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和文化的可持續(xù)發(fā)展。當前,中國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實施,鄉(xiāng)村面臨的建設(shè)之路更為復(fù)雜,而“望山生活”模式的成效可圈可點,值得被持續(xù)研究與推廣。

上一篇:鄉(xiāng)村振興致富秘籍曝光,長三角地區(qū)鄉(xiāng)村振興怎么做?

下一篇:六大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興模式與案例,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)如何致富?

6195

6195

津公網(wǎng)安備12011102001606

津公網(wǎng)安備12011102001606